机器学习实战(五·续一)

用keras单隐层网络预测客户流失率

这一节的实例过程中出现的结果,每个人之间可能都有较大出入。大家主要还是要理解代码的思路!另外下载教学资源中,此节的数据集和kaggle上作者上传的数据有所差别,强烈建议下载kaggle上的数据集:点击此处

数据准备与分析

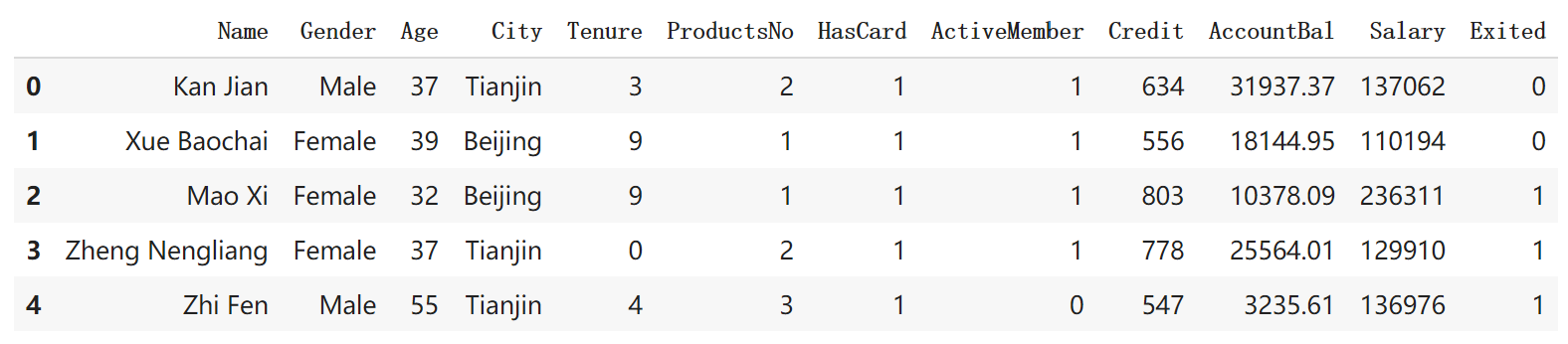

打开数据集观察一下,会发现具体包含以下信息:

- Name: 客户姓名

- Gender: 性别

- Age: 年龄

- City: 城市

- Tenure: 已经成为客户的年头

- ProductsNo: 拥有的产品数量

- HasCard: 是否有信用卡

- ActiveMember: 是否为活跃用户

- Credit: 信用评级

- AccountBal: 银行存款余额

- Salary: 薪水

- Exited: 客户是否已经流失

1 | import numpy as np |

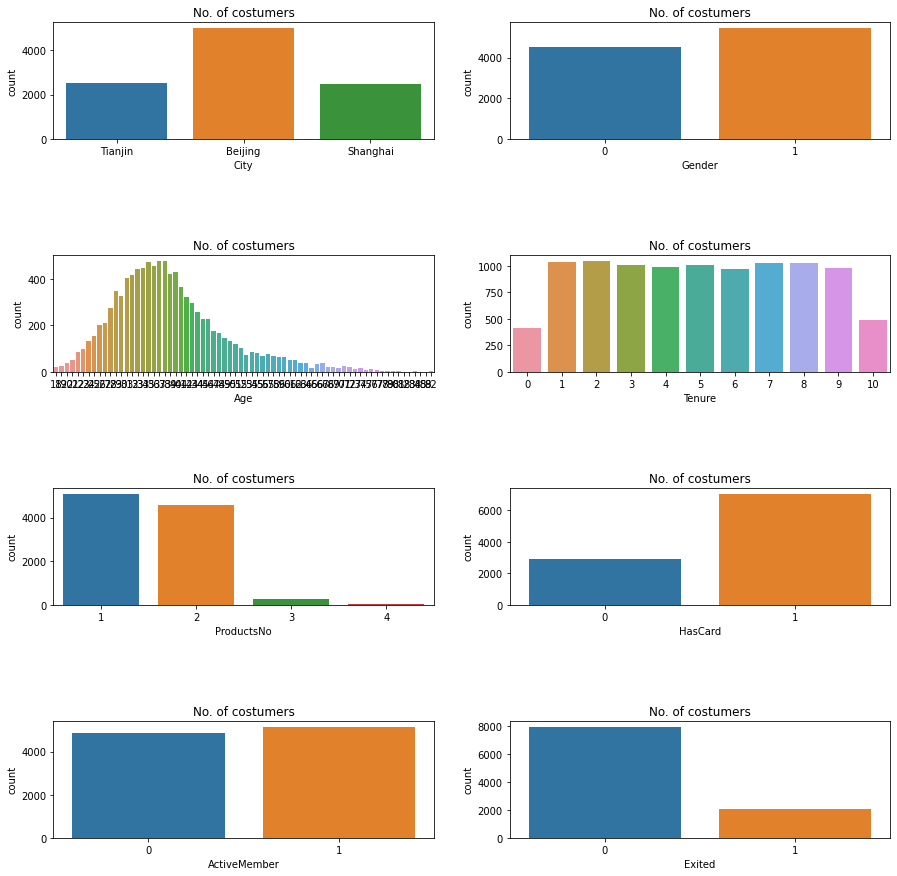

显示一下数据的分布情况:

1 | import matplotlib.pyplot as plt |

从图中看出,北京客户最多,男女比例基本一致,年龄和客户呈正态分布。对这个数据集需要做以下几个方面的清理工作:

- (1)性别。这是一个二元类别特征,需要转化成1和0。

- (2)城市。这是一个多元类别特征,应该转换成多个二元类别哑变量。

- (3)姓名这个字段和客户流失与否无关,可以忽略。

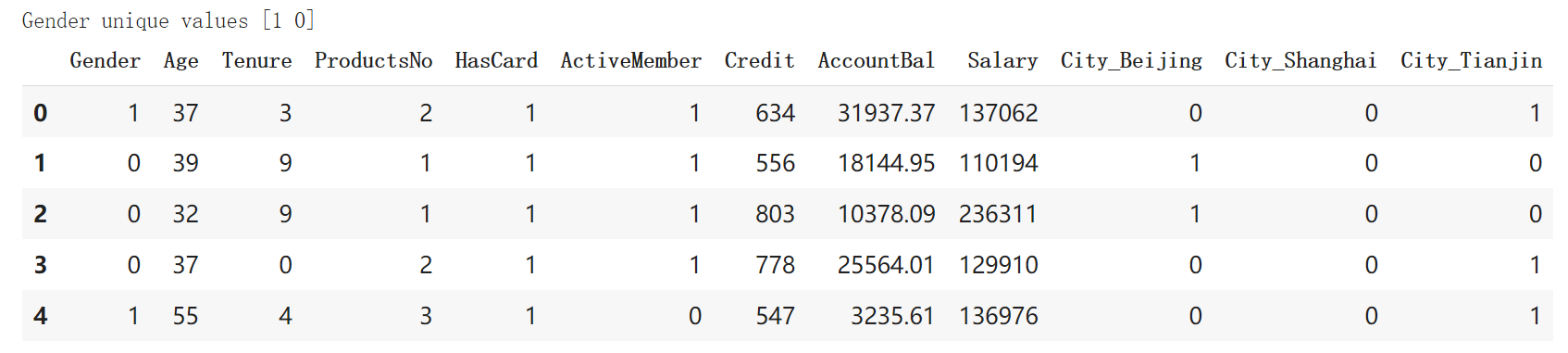

1 | # 把二元类别文本数字化 |

输出的清理之后的数据集如下图所示。此时新数据集的特征数目是12个。

1 | # 拆分数据集 |

上面的结果是用上节的逻辑回归做的。下面我们尝试使用神经网络算法,准确率会不会提高。

单隐层网络的keras实现

1.用序贯模型构建网络

1 | import keras |

- 序贯模型,也可以叫做顺序模型,是最常用的深度网络层和层间的架构,也就是一个层接着一个层顺序堆叠。

- 密集(dense)层,是最常用的深度网路层的类型,也称全连接层,即当前层和下一层的所有神经元都连接。

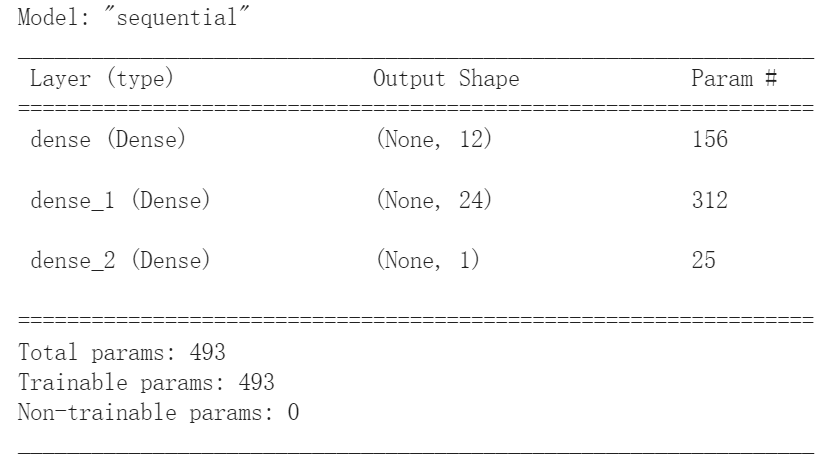

搭建网络模型:

1 | ann = Sequential() |

summary方法显示了神经网络的结构,包括每个层的类型、输出张量的形状、参数数量以及整个网络的参数数量。上面这个网络有3层,493个参数(就是每个神经元的权重等),这对于神经网络来说,参数数量已经是比较少了。

通过下面的代码还可以展示出神经网络的形状结构:

1 | from IPython.display import SVG # 实现神经网络结构的图形化显示 |

模型的创建:ann=Sequential()创建了一个序贯神经网络模型。在Keras中,绝大部分的神经网络都是通过序贯模型所创建的。另外还有一种模型,称为函数式API,可以创建更为复杂的网络结构。

输入层:通过add方法,可开始神经网络层的堆叠,序贯模型,也就是一层一层的顺序堆叠。Dense是层的类型,代表密集层网络,是神经网络层中最基本的层,也叫全连接层。类似的还有CNN中的Conv2D层,RNN中的LSTM层,等等。

input_dim是输入维度,输入维度必须维度必须和特征维度相同。

unit是输出维度,设置为12,这个值是随意选择的,这代表了经过线性变化和激活之后的假设空间维度,也就是神经元的个数。维度越大,则模型的覆盖面也越大,但是模型就越复杂,需要的计算量就越多。

activation是激活函数,这是每一层都需要设置的参数。这里的激活函数选择的是"relu",而不是Sigmoid.

隐层:仍然通过add方法。在输入层之后的所有层都不需要重新指定输入维度,因为网络能够通过上一层的输出自动地调整。这一层的类型同样是全连接层。

输出层:仍然是一个全连接层,指定的输出维度是1。因为对于二分类问题,输出维度必须是1.对于二分类问题的输出层,Sigmoid是固定的选择。 如果是用神经网络解决回归问题的话,那么输出层不用指定任何激活函数。

下面编译刚才建好的这个网络:

1 | # 编译神经网络,指定优化器、损失函数,以及评估指标 |

用Sequential模型的complie方法对整个网络进行编译时,需要指定以下几个关键参数。

优化器(optimizer):一般情况下,“adam”或者“rmsprop”都是很好的优化器选项,但也有其他可选的优化器。

损失函数(loss):对于二分类问题来说,基本上二元交叉熵函数(bc)是固定选项;如果是用神经网络解决线性的回归问题,那么均方误差函数是合适的选择。

评估指标(metrics):这里采用预测准确率acc(也就是accuracy的缩写,两者在代码中的是等价)作为评估网络性能的标准;而对于回归问题,平均误差函数是合适的选择。准确率,也就是正确地预测占全部数据的比重,是最为常用的分类评估指标。

2.全连接层

全连接层(Dense层)是最常见的神经网络层,用于处理最普通的机器学习向量数据集,即形状为(标签,样本)的2D张量数据集,其实现了一个逻辑回归功能:

公式中的kernel,其实就是权重。网络是多节点的,所以它从向量升级为矩阵,把输入和权重矩阵做点积,然后加上一个属于该层的偏置,激活之后,就得到了全连接层往下一层的输出。偏置是可有可无的,不是必需项。

其实,每层最基本的、必须设置的参数只有以下两个。

- units:输出维度。

- activation:激活函数。

对于输入层,当然还要多指定一个输入维度。对于后面的隐层和输出层,则连输入维度也可以省略。

1 | keras.layers.Dense(unit=12, |

3.其他层

常见的其他层还有:

- 循环层(如Keras的LSTM层),用于处理保存在形状为(样本,时戳,标签)的3D张量中的序列数据。

- 二维卷积层(如Keras的Conv2D层),用于处理保存在形状为(样本,帧数,图像高度,图像宽度,颜色深度)的4D张量中的图像数据。

训练单隐层神经网络

通过fit方法实现拟合过程:

1 | history=ann.fit(X_train, y_train, |

- batch_size:用于指定数据批量,也就是每一次梯度下降更新参数时所同时训练的样本数量。这是利用了CPU/GPU的并行计算功能,系统默认值是32。

- validation_data:用于指定验证集。这样就可以一边用训练集网络,一边验证某评估网络的效果。为了简化模型,就直接使用测试集来验证。

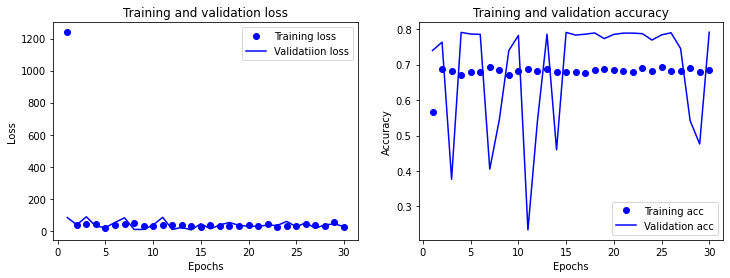

我这里最后的准确率是79.15%,还算不错,虽然我不太清楚这个数据是否具有可信度。

训练过程的图形化显示

1 | def show_history(history): |

分类数据不平衡问题

看上去79.15%的准确率挺高的,还蛮不戳的,但实际上,这一次的预测结果是非常失败的。因为原本数据集中,10000个客户里面有大约8000个客户都是不会离开的,那我预测所有用户都不会离开,不也猜对了80%嘛,大差不差。那这情况是什么引起的呢?是因为数据集中标签类别数据非常不平衡,一方太多一少。 下面给出一个极端的例子来讲解。

例子

假设有一个手机厂商,每天生产1000台手机,有天1000台手机中出现了2台次品,现在需要通过机器学习来预测一个模型,可以展示该厂商的次品率。最后得到结果如下表: